(based on the true story..)

*****

「おや、またあの男がいるねぇ。」

カーテンを開けかけた手をとめたまま、妻のモーリーが親しみを込めた声をあげた。

その声に顔を上げると、なるほど、牧場のむこうのほうで肩に麻袋をかけた男が悠々と歩いている。

ジャックは久々の友人との再会(と言えるのかわからないが)に安心感を覚えた。

実に数課ヶ月ぶりだったが、相変わらず健康そうだ。

若かったジムも年を重ね、今や顔には深いしわが刻まれている。年老いてなお森に暮らすジムの健康が気がかりだった。

はじめてあの男の噂話を聞いてから今日までの数十年という歳月の間に、ジャックはジムと何度か会うことに成功している。

初めはまったく偶然に休暇のキャンプ中に出くわしたのだが、その時の会話の印象がとてもよかったのをよく覚えている。

「どうしてうちの羊の手入れをしたんだ?何か欲しいものでもあるのか?」

矢継ぎ早の質問にジムはこう答えたのだ。

「欲しいものはないよ、自力でやっていける。申し出をありがとう。

羊の手入れをしたのは・・ただ、そのままにしておくにはかわいそうだと思ったからさ。」

以来、時にはこちらから河原を訪ねては交流を重ねてきた。

最初は疑い深かったジムも、次第に会話のなかに笑顔を見せるようになっていった。

今やこの地域でジムを知らないものはいない。

ひどい人間不信で独立心が強く、マッチと塩以外の申し出は何もかも断るけれど、

その物言いはあくまで穏やかで思いやりに満ち、そしてこの辺りの自然を知り尽くしその中で生きている。

時には家畜の手入れや農場の清掃までやってくれる礼儀正しい男でもある。

はちみつを採ろうと木に登る姿がよく目撃されたことから、ジムはいつしか地域の人々から親しみを込めてこう呼ばれるようになっていた。

どこか身近で、なぜか憎めない・・・

そう、『ポッサム』のようだ―――と。

(※ポッサムは和名ではフクロギツネといい、

夜行性で樹上生活をするキツネ大の有袋類で、まれに民家のエリアにもやってくるオーストラリアでは割と身近な動物。)

*****

***

*

穏やかな日差しの中、大きな倒木に並んで腰かけていた。

目の前を流れるマレー河は相変わらず滔々と茶色く濁る水をたたえ、それを下流へと押し流してゆく。

ジム・・いやポッサムは、隣に腰掛けたジャックから1通の手紙を受け取った。

封筒にはニュージーランドの消印が描かれ、差出人は「ヘレン」とある。

以前からジャックが自分のために家族の消息を探していることは知っていたが、どうやら探し当てたのだろう。

それは、ポッサムのいとこにあたる女性からの手紙だった。

老眼鏡をかけ、まるで見てはいけない過去を覗くような気持ちで、丁寧に封を切り、手紙を取り出した。

手紙には異国で消息を絶った自分のことを、長年苦悩し、気にかけてくれていたヘレンの気持ちが綴られていた。

冒頭から幼少時代の思い出話が堰を切ったように手紙にあふれ、

生きていることを喜ぶ文字が何度も踊っていた。その文字は、時に震えていた。

肝心の家族の消息の話になる。するとポッサムはいったん目を閉じた。

頭のどこかで事実を知ることを恐れ、できれば手紙を閉じてしまいたいという思いに駆られたからだ。

手紙には、家族は・・27年間一緒にいた家族はもはや大半がこの世を去り、母だけでなく、唯一の兄妹だった姉までも亡くなってることが記されていた。

読み終えると、周囲にあふれる鳥の声にしばらく聞き入った。

息苦しいまでの悲しみは、聞き慣れたその声が少しだけ解き放ってくれる。

「ずっと、後悔してきたよ・・」

ポッサムは心にかかった鍵を外すように、ゆっくりと話しはじめた。

「家族と連絡を取るのが怖かった。悲しませるのが怖かった。

森での生活が長引いて、いつの間にか取り返しのつかないところまで来てしまっていた。

私を優しく育ててくれた母や姉に対して、私はなんということをしてしまったんだろう。」

涙がとめどなく溢れてくる。

「私はもうすべてが遅い。そのことはよく分かってる。

でも、私はどんな状況にあっても自信を持って立ち向かい、どんなに離れていようとも家族を大事にするべきだった・・

私は・・自分の弱さともっと向き合うべきだったんだ。」

私はもうすべてが遅いのだ――涙をぬぐいながらもう1度だけそう呟いた。

封筒に手紙をしまうと、おもむろに立ち上がった。

隣ではジャックが何も言わず、一緒に涙を流してくれている。

人生の終わりがけにようやくできた一人の友人が、たまらなくありがたい存在に思えてならなかった。

「ありがとう、ジャック。また会おう。」

また会いたい――そう口にしたのは初めてだったかもしれない・・

そう思いながら、ポッサムは森の中へ消えていった。

****

それ以来、ポッサムと会ったものはいない。

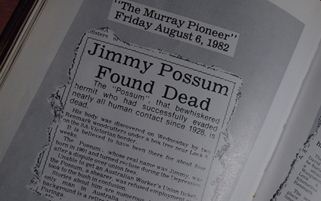

そして1982年のある日、材木の伐採に森に入った作業員が、

「ポッサム」と呼ばれ地域の人間に親しまれた男の遺体を見つけるのだった。

デイビット・ジェームス・ジョーンズ=ポッサム。享年81歳だった。

人知れず森の中をさまよい、人知れず去っていく――

それはポッサムの生き方そのものではなかったか。

後年、マレー河に沿う小さな道の名前となり、そして一冊の本の主人公となったことを除いては・・。